La novità forse più importante del nuovo Codice della crisi in tema di sovraindebitamento è rappresentata – oltre alla nuova disciplina sull’esdebitazione – da una regola di legittimazione processuale. Pur esistendo delle indubbie affinità fra fallimento e liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, la L. n. 3/2012 aveva sempre mantenuto ferma l’idea che soltanto ad iniziativa del debitore potesse aprirsi una delle procedure ivi previste, sia per quelle in qualche modo riconducibili ad una natura concordataria o para concordataria (accordo con i creditori e piano del consumatore), sia per la procedura liquidatoria in senso stretto, di cui agli artt. 14 ter e ss. Tale scelta non era mutata, nonostante l’emanazione della L. 18 dicembre 2020, n. 176, tanto che la liquidazione del patrimonio, per certi versi, appariva come una sorta di beneficio, attivabile su iniziativa esclusiva del debitore che, in qualche misura, i creditori si trovavano a dover subire. Tale idea, del resto, si ritrova anche in una recentissima decisione del S.C. in tema di compenso spettante all’OCC, di cui è stata esclusa la possibilità di soddisfarsi in danno dei creditori ipotecari[16].

Con il nuovo art. 268 CCII, invece, l’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato non avviene più esclusivamente ad istanza del debitore, ma anche dei suoi creditori, purché il debitore si trovi in una situazione di vera e propria insolvenza.

I soggetti attivi legittimati a richiedere l’apertura di questo procedimento liquidatorio sono, pertanto:

a) il debitore in stato di sovraindebitamento;

b) qualsiasi creditore, anche in pendenza di procedure esecutive individuali, nel caso in cui il debitore non sia semplicemente sovraindebitato, ma in stato di insolvenza (sulla differenza fra questa due condizioni vds. infra).

Va posto in luce che concedere al creditore la possibilità di richiedere la “liquidazione” del debitore civile, significa in realtà consentire, di fatto, una concorsualizzazione – sia pure eventuale ed in sede propriamente processuale – di tutti i rapporti obbligatori anche civili, con riflessi non ancora esplorati persino sul piano della responsabilità[17]. Infatti, se tradizionalmente si collega all’imprenditore commerciale una responsabilità (finanche penale) per non aver tempestivamente affrontato la propria insolvenza e ritardato l’apertura della procedura concorsuale maggiore (cfr. art. 217, comma 1, n. 4 L. fall. riprodotto nell’art. 323 CCII), non si vede perché in prospettiva un’analoga responsabilità non potrebbe configurarsi anche per il debitore sovraindebitato, tenuto altresì conto del carattere generale dei doveri di buona fede previsti dall’art. 4, comma 2, CCII e di una sia pur limitata norma incriminatrice penale come l’art. 344 CCII L’applicazione in questa materia dell’art. 143 CCII, richiamato dall’art. 270, comma 5, unitamente alla legittimazione processuale accordata al liquidatore dall’art. 274, potrebbe anzi rendere questo interrogativo tutt’altro che teorico, considerato che tale rinvio sembra configurare una legittimazione processuale del liquidatore più ampia di quella originariamente prevista dall’art. 14 decies (pur se questa norma comunque già prevedeva la possibilità per lo stesso di esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione).

Affrontare in modo più compiuto i risvolti teorici e pratici di simile quesito ci porterebbe lontano e risulta probabilmente eccentrico rispetto ai temi assegnati. Occorre pertanto ritornare – pur ritenendo le considerazioni preliminari già espresse un primo ed utile tentativo di tracciare alcune ricadute di sistema delle nuove norme – alle condizioni che legittimano la domanda di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio.

La relazione di accompagnamento al nuovo Codice afferma che “La liquidazione controllata è il procedimento, equivalente alla liquidazione giudiziale, finalizzato alla liquidazione del patrimonio del consumatore, del professionista, dell’imprenditore agricolo, dell’imprenditore minore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza. La disciplina trova il suo antecedente in quella contenuta nella sezione seconda del capo secondo della l. 27 gennaio 2012, n. 3 sulla liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato”.

Tanto premesso, la domanda per l’apertura della liquidazione controllata può essere proposta, in primo luogo, dal “debitore in stato di sovraindebitamento”. Che debba trattarsi di un debitore non fallibile (rectius non sottoponibile alla più complessa liquidazione giudiziale) non viene detto espressamente dall’art. 268 CCII, ma si ricava implicitamente dalla definizione di “sovraindebitamento” contenuta nell’art. 2, cioè “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start – up innovative di cui al d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”. Non può quindi sorgere dubbio alcuno che una eventuale domanda proposta da un soggetto “liquidabile” (ad es. un imprenditore “sopra soglia”) potrà essere respinta o, meglio, dichiarata inammissibile[18]. Per quanto riguarda invece le modalità di presentazione della domanda si rimanda al paragrafo successivo, essendo sufficiente in questa sede osservare che il debitore deve proporre necessariamente la stessa tramite un ricorso al tribunale territorialmente competente senza il necessario ausilio di un difensore, ma tramite e con l’assistenza dell’Organismo di composizione della crisi[19].

La legittimazione attiva è stata poi estesa a ciascun creditore, il quale, trattandosi di ricorso giudiziale proposto avanti al tribunale, in assenza di diversa previsione specifica, dovrà munirsi invece di difensore (cfr. art. 82 c.p.c.).

La possibilità di domandare l’apertura della liquidazione controllata da parte di “un creditore” rappresenta, come detto, una novità evidente ed una forma di legittimazione tendenzialmente amplissima, considerato che il testo consente anche ad un creditore per un importo modesto e privo di cause legittime di prelazione di poter richiedere l’apertura della procedura di liquidazione controllata, pur quando sia già pendente un’azione esecutiva intrapresa da un creditore privilegiato od ipotecario. La norma afferma, infatti, che tale possibilità sussiste “anche in pendenza di procedure esecutive individuali”. L’interpretazione di tale espressione, che a chi scrive appare più convincente, porta a ritenere che un’azione esecutiva possa ma non debba essere necessariamente pendente al momento in cui il creditore avanza domanda di apertura della procedura concorsuale liquidatoria e che, conseguentemente, il creditore istante non debba essere necessariamente l’esecutante, ma anche uno qualsiasi degli altri creditori del debitore eventualmente sottoposto ad esecuzione forzata individuale. Per converso, non è neppure necessario, ad avviso di chi scrive, che il creditore istante per l’apertura della liquidazione controllata debba essere necessariamente munito di un titolo esecutivo, spesso di dispendiosa formazione, si tratterà piuttosto – come da tempo affermato per il procedimento pre-fallimentare – di consentire al tribunale una valutazione incidentale dell’esistenza del credito affermato, al fine di verificare la legittimazione del ricorrente e soltanto in caso di contestazione si aprirà un più penetrante controllo sulla effettiva sussistenza del credito o sulla situazione di sovraindebitamento che, peraltro, in quanto presupposti di apertura della procedura concorsuale dovranno comunque essere vagliati anche d’ufficio dall’organo giudiziario[20].

Con il dichiarato fine di “controbilanciare” in qualche misura l’amplissima legittimazione del creditore inizialmente concessa dall’art. 268 CCII, occorre notare come – da un lato – si sia richiesto che il debitore si trovi in una situazione di insolvenza e non più semplicemente sovraindebitato: occorre cioè che la situazione di incapacità a far fronte regolarmente alle obbligazioni sia già attuale e non semplicemente probabile (come in effetti consente la definizione di crisi, a sua volta interamente “abbracciata” dalla nozione di sovraindebitamento di cui all’art. 2, comma 1, lett. c). Pertanto, mentre il debitore può richiedere la propria liquidazione controllata versando in uno stato di sovraindebitamento limitato anche alla sola “crisi”, il creditore potrà agire giudizialmente soltanto a patto che il debitore sia insolvente: non è una differenza di poco conto ed è da notare che questa distinzione fra crisi ed insolvenza era sconosciuta nell’impianto della L. n. 3/2012, che definiva in modo “autonomo” il concetto di “sovraindebitamento” all’art. 6, comma 2, lett. a).

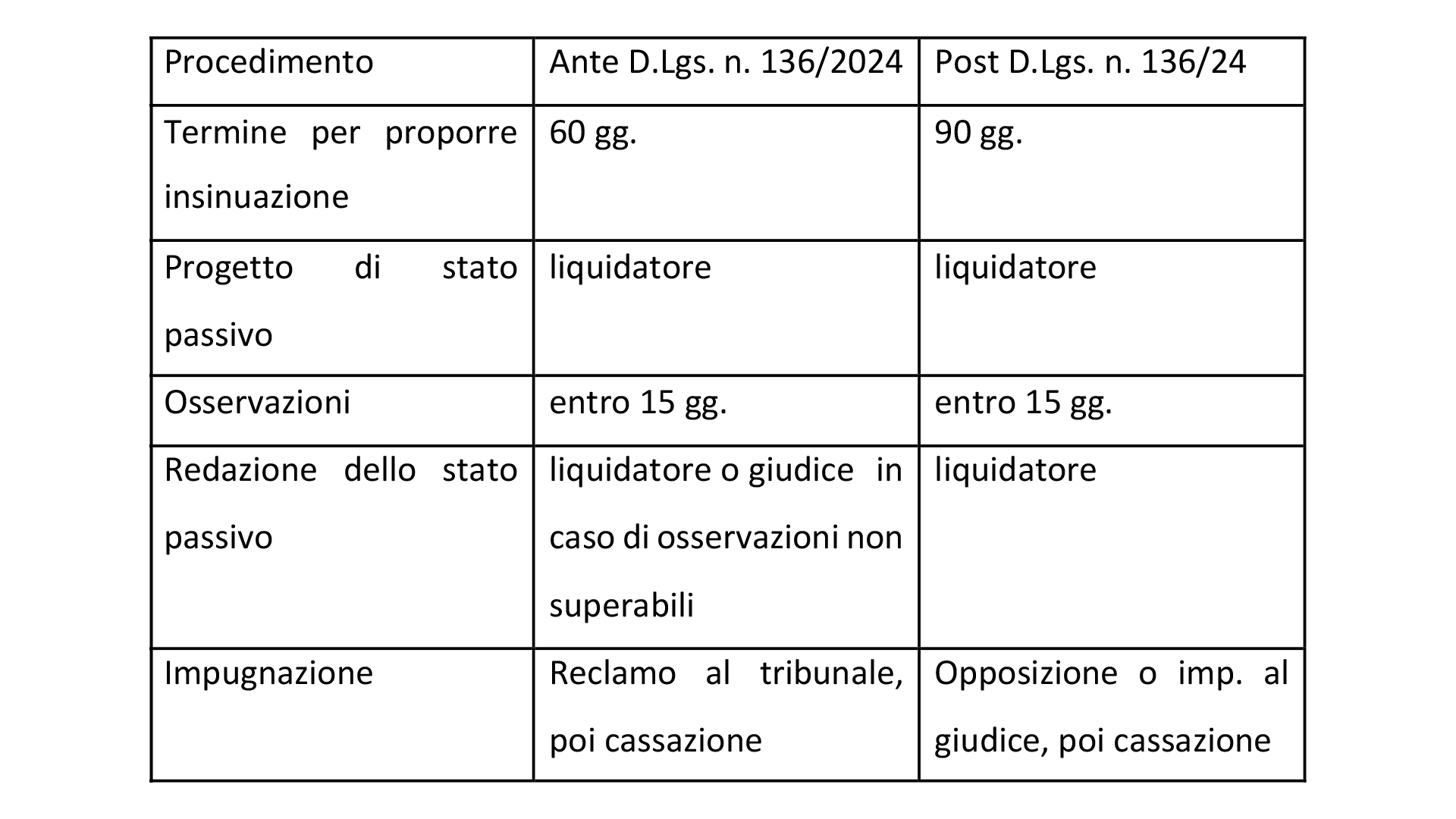

Sempre al fine di porre un argine ad iniziative di creditori che potrebbero risultare eccessive e fonte di sovraccarico per gli uffici giudiziari, senza un reale vantaggio in termini economici per i creditori del soggetto sovraindebitato, il “correttivo” ha inoltre inserito nel nuovo Codice una sorta di “esimente”: anche se il debitore – purché persona fisica - fosse insolvente “non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata” se l’OCC attesta che non è possibile acquisire attivo da destinare ai creditori, neppure attraverso l’esercizio di azioni giudiziarie. Si tratta di una causa di esclusione, sconosciuta al diritto concorsuale tradizionale, in cui piuttosto si ha riguardo ad una dimensione almeno minimale dell’impresa coinvolta dal dissesto. Proprio per tale motivo, l’esimente in parola costituisce – nel caso di domanda di un creditore – il contenuto di una eccezione in senso stretto, nella disponibilità del debitore persona fisica, non rilevabile d’ufficio e che occorre eccepire entro la prima udienza, allegando apposita attestazione dell’OCC o, almeno, la richiesta di rilascio di detta attestazione. Il Correttivo ter (D.Lgs. n. 136/2024) è intervenuto al riguardo per meglio specificare i passaggi processuali con cui far valere detta eccezione; inoltre, nel caso di domanda di apertura della procedura su richiesta del debitore persona fisica, si è richiesto che la relazione redatta dall’OCC contenga l’attestazione inversa (ma logicamente coerente) circa la situazione di possidenza, ovvero che sussiste attivo, eventualmente ricavabile dall’esercizio di azioni, che è distribuibile a favore dei creditori.

La relazione illustrativa all’ultima novella specifica che richiedere una certa capienza in capo al debitore vale a distinguere la procedura de qua dall’esdebitazione del soggetto incapiente, evitando peraltro l’apertura di procedura inutili: “L’intervento intende risolvere, in senso negativo, il dubbio sorto sulla utilizzabilità della procedura di liquidazione controllata nei confronti dell’imprenditore persona fisica nei casi in cui non vi sia attivo da liquidare, al fine di evitare l’apertura di procedure inutili per i creditori e costose per l’erario. L’ipotesi viene quindi disciplinata dettando le disposizioni processuali necessarie affinché il debitore possa eccepire l’assenza di attivo prima dell’apertura della procedura, in caso di domanda proposta dal creditore. Si prevede inoltre che, quando è il debitore a chiedere la liquidazione controllata, l’OCC debba attestare la possibilità di acquisire attivo. La norma non limita il diritto del debitore all’esdebitazione in quanto è controbilanciata dalle norme relative al debitore incapiente”[21].

Sempre al fine di delimitare l’apertura di procedure a casi in cui vi sia un interesse sostanziale effettivo sotteso, la norma, prevede inoltre che nell’ipotesi di domanda giudiziale proposta da un creditore “non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila”. Si tratta di una soglia di esenzione che ripropone, mutatis mutandis, le stesse problematiche interpretative e soluzioni giurisprudenziali che erano state avanzate rispetto all’esenzione di cui all’art. 15 ult. comma L. fall.[22] Deve comunque sottolinearsi la particolarità di una soglia minima quantitativa destinata ad operare soltanto nell’ipotesi in cui la domanda di apertura della procedura liquidatoria provenga da terzi, mentre di essa (a differenza della liquidazione giudiziale) sembra non doversi tenere conto nel caso di domanda “in proprio” da parte del debitore.

La legittimazione era inizialmente prevista dal Codice della crisi anche in capo al pubblico ministero, ma nel testo definitivamente entrato in vigore è stata esclusa, probabilmente al fine di non sobbarcare tale organo da compiti relativi ad indebitamenti di scarsa rilevanza sul piano pubblicistico. Appare peraltro evidente che laddove l’istruttoria portasse ad evidenziare seri dubbi circa l’effettiva dimensione dell’indebitamento o circa la possibile sottoposizione del debitore alle procedure concorsuali “maggiori”, il giudice potrebbe operare la segnalazione del caso alla Procura, al fine di ottenerne un coinvolgimento, nel quadro di quanto previsto dall’art. 38 CCII Deve peraltro ritenersi che quest’ultima disposizione si ponga in linea con l’elaborazione giurisprudenziale riguardante il previgente art. 7 L. fall. e che resti comunque possibile instaurare – possibilmente nel quadro di protocolli condivisi – un utile collegamento fra ufficio giudiziario e ufficio requirente, quantomeno nei casi in cui si evidenzino casi di frodi o livelli di indebitamento effettivo superiore a quello formalmente dichiarato e tali da destare “allarme” o, comunque, nel caso di sforamento delle soglie cui è ancorata la distinzione fra imprese minori e maggiori di cui all’art. 2, lett. d) CCII o laddove, ancora, emergano fondati indizi di sussistenza di una delle ipotesi penalmente rilevanti previste dall’art. 344 CCII.